티스토리 뷰

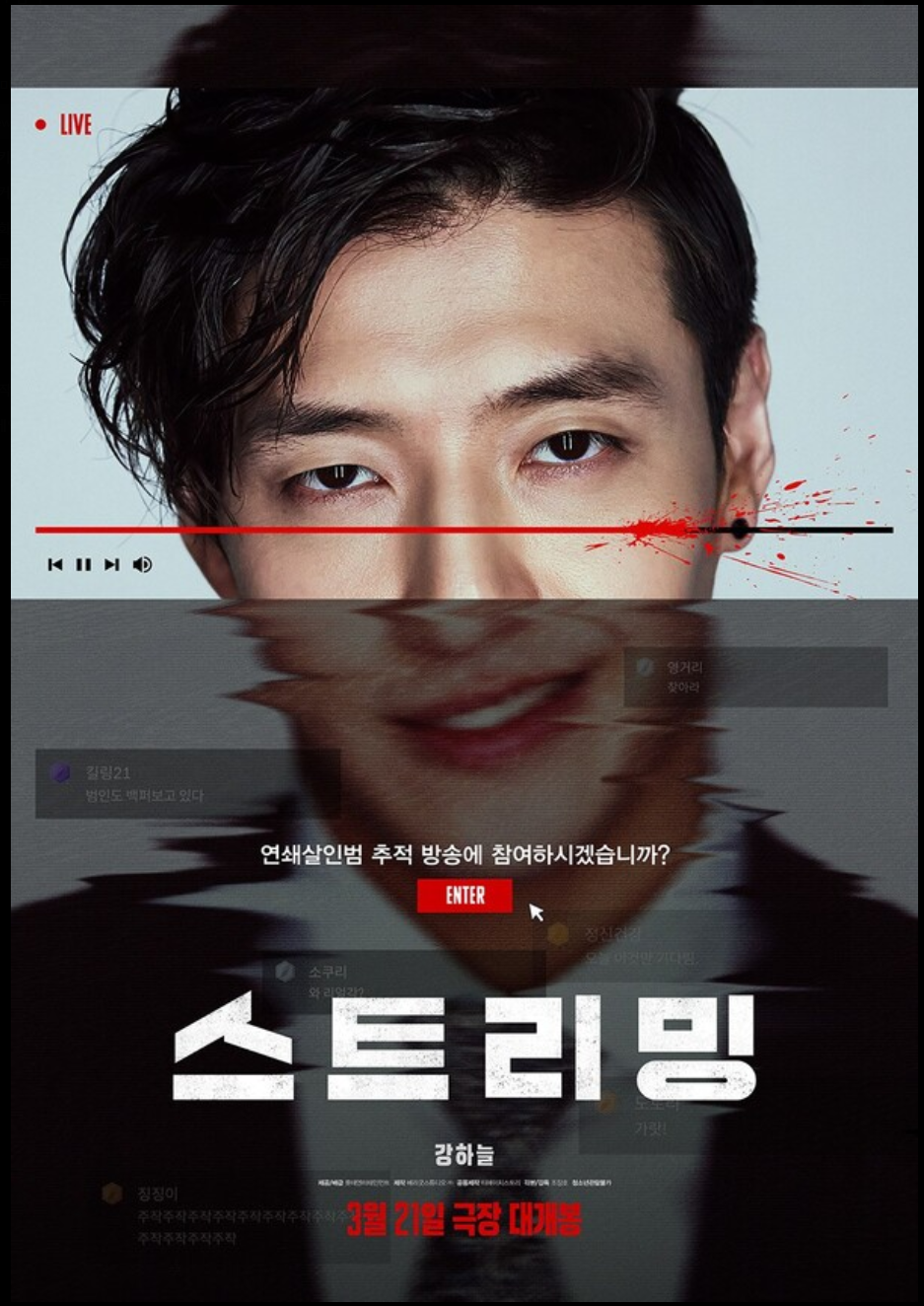

영화 ‘스트리밍’은 2024년 공개된 한국 스릴러 영화로, 실시간 라이브 방송이라는 익숙한 플랫폼을 소재로 삼아 현대 사회의 미디어 중독과 관음성을 날카롭게 파고든다. 1인 미디어 시대, 실시간 콘텐츠가 만들어내는 자극과 경계 없는 시청 행위, 그리고 그 안에서 발생할 수 있는 범죄의 가능성까지. ‘스트리밍’은 단순한 공포영화가 아닌, 디지털 사회에 대한 비판적 성찰을 담은 문제작이다. 본 리뷰에서는 ‘스트리밍’이 담고 있는 심리적 긴장 구조, 실시간 미디어의 역기능, 그리고 현실과 픽션의 경계를 넘나드는 연출에 대해 깊이 있게 살펴본다.

라이브

‘스트리밍’은 첫 장면부터 마지막까지 ‘라이브’라는 포맷에 충실하다. 유튜브나 아프리카TV, 트위치 등 실제 우리가 사용하는 플랫폼과 유사한 화면 구성과 채팅 인터페이스는 관객에게 익숙하면서도 이질적인 공포를 안겨준다. 이 영화는 우리가 ‘실시간’이라는 이름 아래 얼마나 무방비하게 모든 것을 소비하고 있는지를 냉철하게 보여준다.

주인공은 스트리머라는 직업을 통해 대중과 소통하며, 동시에 끊임없는 주목을 받고 싶어 한다. 그는 시청률과 구독자 수에 집착하며, 더 자극적인 콘텐츠를 만들기 위해 자신의 사생활은 물론 타인의 위험까지도 방송에 이용하기 시작한다. 라이브 방송이라는 형식은 예측 불가능성을 강화하며, 사건이 벌어지는 순간에도 ‘진짜일까?’라는 의심을 품게 만든다.

실제로 시청자들은 폭력적 장면이나 범죄 상황에서도 “컨셉 아니냐”, “진짜면 더 대박”이라며 무감각하게 반응한다. 영화는 이 장면을 통해 현실과 가상의 경계가 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 강하게 비판한다. 시청자는 언제나 ‘무책임한 구경꾼’이 될 수 있고, 그 시선 속에서 피사체는 점점 더 자극적인 존재로 변한다.

스릴러

‘스트리밍’은 한 발 더 나아가, 시청자의 존재에 질문을 던진다. 단순히 범죄를 저지르는 사람이 나쁜 것이 아니라, 그 행위를 실시간으로 소비하며 ‘좋아요’와 ‘댓글’을 남기는 대중 역시 공범일 수 있다는 주장이다. 이는 실제 사회적 이슈로 부상했던 ‘실시간 범죄 중계’, ‘극단적 선택 중계’ 사건들과도 맞닿아 있다.

영화 속에서는 위태로운 상황이 벌어짐에도 불구하고 채팅창은 계속해서 “진짜야?”, “가짜 아님?”과 같은 반응으로 넘쳐난다. 이 장면은 강력한 풍자이자 현실에 대한 경고다. 더 나아가, 시청자 중 누군가는 그것을 ‘재미’로 받아들이고, 누군가는 ‘더 자극적인 장면’을 요구한다. 그 과정에서 콘텐츠는 ‘사건’이 되고, 인간은 ‘컨텐츠’로 전락한다.

감독은 이러한 구조를 통해 질문한다. “당신은 이 영화를 보면서 어디까지 보고 싶었는가?” 이는 단순히 영화 안에서 끝나는 질문이 아니다. 관객 자신도 그 구경꾼 중 한 명일 수 있다는 자각을 하게 되며, 영화는 심리적 충격을 더욱 심화시킨다.

미디어

‘스트리밍’의 연출은 매우 현실적이면서도 의도적으로 불편하다. 캠코더 시점, 셀프 카메라, 화면 분할 등 다양한 연출 기법을 활용해 실제 유튜브 방송을 보는 듯한 리얼리즘을 구축한다. 여기에 삽입되는 채팅창, 구독자 수 변화, 실시간 후원 메시지는 영화와 현실의 거리를 완전히 좁혀버린다.

카메라의 시선은 끊임없이 흔들리고, 등장인물의 표정은 클로즈업으로 생생하게 담긴다. 연기 또한 대사보다 ‘표정과 행동’에 집중되어 있어, 더 큰 몰입감을 준다. 특히 극 중 사건이 실제로 벌어지는 순간에도 카메라는 끊임없이 ‘촬영 중’이라는 사실을 상기시킨다. 이는 현실의 참사 속에서도 카메라를 들이대는 현대인의 태도를 날카롭게 비판한다.

후반부로 갈수록 연출은 더욱 과감해진다. 픽션이 아닌 듯한 리얼한 장면들이 연달아 등장하고, 결국 관객은 무엇이 진짜이고, 무엇이 연출인지 혼란에 빠진다. 이 점이 ‘스트리밍’을 단순한 스릴러가 아닌, ‘경험형 영화’로 만든다. 현실과 허구의 경계를 흐림으로써 관객을 직접 이야기에 끌어들인다.

‘스트리밍’은 1인 미디어 시대에 던지는 강력한 경고장이다. 이 영화는 시청자와 피사체, 현실과 콘텐츠, 가해자와 구경꾼의 경계를 무너뜨리며, 그 안에서 벌어지는 윤리적 질문들을 집요하게 파고든다. 당신은 단지 영화를 ‘봤다’고 생각할지 모르지만, 어쩌면 당신도 이미 누군가의 고통을 소비하는 구경꾼일 수 있다. 스크린 너머를 응시하던 그 눈빛은, 사실 당신의 것일지도 모른다.